Крупный питерский заводчик Путилов заявил, что "дверь в Европу" - уместнее. За это его ошельмовали, довели до гробовой доски и торжественно - хоть что-то.

Кстати, в русских морских словарях порт прозывался "окном".

Первым морским портом Петербурга формально считается небольшая невская пристань, сооруженная перед Домиком Петра на Троицкой площади. Вскоре появилась пристань и в районе нынешнего Эрмитажа. Но они оказались неудобны, и тогда присмотрели новое место на Васильевском острове. Хотя русские на Балтике бились со шведами, а потому заморские купцы водили суда в безопасный Архангельск. Но после победы под Полтавой Петр решил всерьез заняться обустройством своей морской державы, указав "строить пристани на Санкт-Петербургском берегу, также и на Котлинском острову: гавань, пристани и магазейны".

По его велению направили 40 тысяч работного люда, и уже в 1713 году Невская гавань приняла сразу 45 иностранных судов. В честь этого события Петр приказал выбить памятную медаль, надпись на ней гласила "Навигация в море Балтийском открыта". С этого времени принято отсчитывать начало регулярной деятельности Петербургского порта.

Порт на Стрелке Васильевского острова строили по итальянскому образцу: гранитные набережные, маяки ростральных колонн, огромные склады (ныне Зоологический музей), величественные здания биржи и таможни (ныне "Пушкинский дом"). Но из-за увеличения размеров и осадки плавучих средств, появления пароходов и т.п., основную часть портового хозяйства пришлось сосредоточить на острове Котлин, – существующий в пределах городской черты порт не мог обслуживать крупнотоннажные суда. Последние отныне следовали прямиком в Кронштадт. Здесь товары с них перегружали на плоскодонки и доставляли в Петербург. Расстояние, казалось бы, невелико (27 миль), но в зависимости от погоды, наличия в порту свободных рабочих рук, загруженности таможни и прочая, на доставку импорта из Кронштадта могло уходить до 12-17 суток. У английских моряков в ту пору бытовала поговорка: "Путь от Лондона до Кронштадта гораздо короче, чем от Кронштадта до Васильевского острова".

Ист. фото - thefoto.site

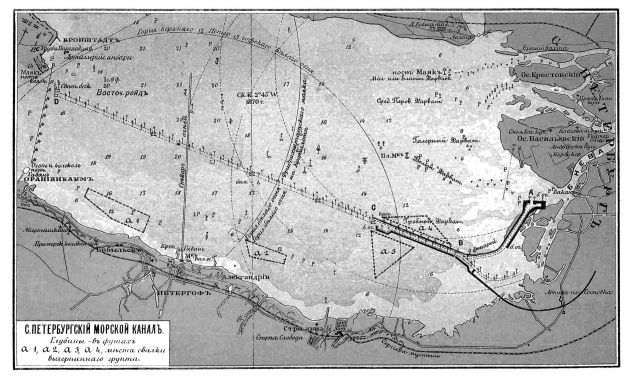

Так продолжалось до последней четверти XIX века, пока правительство не приняло решение о строительстве в Петербурге нового морского порта, соединенного с железной дорогой. Был объявлен конкурс. Победил вариант, предложенный столичным промышленником, инженером по образованию Николаем Путиловым - "российским Круппом", как его называли в ту пору газеты. Будучи владельцем крупнейшего металлургического предприятия (Путиловский завод), территория которого примыкала к южному мелководному участку Финского залива, Путилов задумал прорыть глубоководный канал до Кронштадта, построив новый порт со складами и подъездными путями на заводской земле, на Гутуевском острове и соседних малых островах (Турухтанный, Канонерский, Вольный).

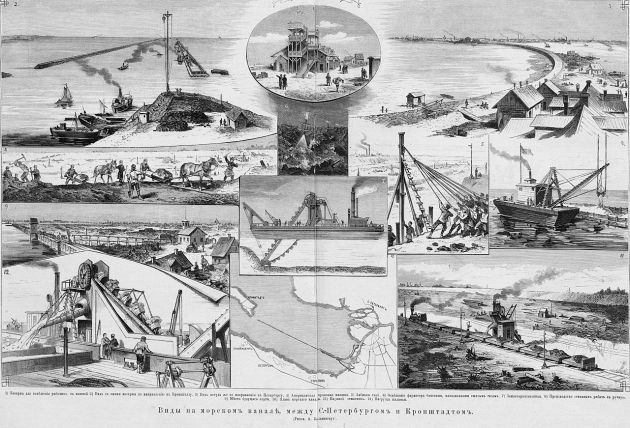

В 1874 году Александр II утвердил вариант: контракт предполагал жесткие сроки и невиданные объемы, но взамен была обещана государственная финансовая поддержка. Пару лет спустя, так и не дождавшись обещанных гарантий, Николай Иванович начал строительство, оснастив для постройки канала флотилию из шести десятков судов: при помощи земснарядов они поднимали со дна, перегружали и перевозили десятки тысяч кубометров грунта. Одновременно в дно залива забивались тысячи свай: их ряды обшивали досками, заполняя землей и щебнем.

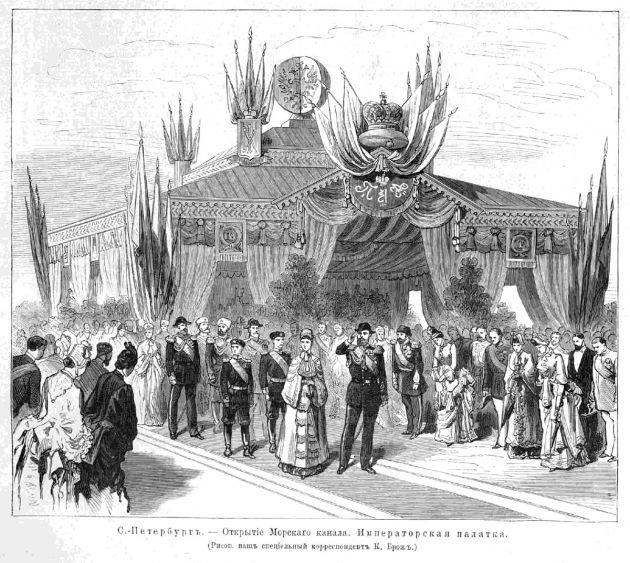

Строительство Морского канала из журнала "Всемирная иллюстрация". 1881. Ист. фото – humus.livejournal.com

Однако у проекта Путилова имелись конкуренты: владельцы невских пристаней и торговых флотилий, наживавшие состояния на перегрузе продукции и доставке товаров в столицу; и хозяева земельных участков, мечтавшие разместить строительство порта на своей земле. Крупный и влиятельный банкир, немецкий еврей барон Людвиг Штиглиц, купцы-миллионщики братья Овсянниковы и иже с ними пачками скупали чиновников и щедро платили журналистам, настраивая в свою пользу общественное мнение.

У Путилова имелась слабость: он был по-хорошему тщеславен и любил толкнуть пафосные речи, особенно когда выпьет. Однажды, расписывая преимущества своего проекта, он публично сказал: "Пётр Великий прорубил окно в Европу, нам нужно открыть туда дверь". Невинная ассоциация с первым русским императором первому русскому олигарху вышла боком. После этих слов на Путилова обрушилась натуральная травля, к хору присоединился даже живой классик Некрасов, выведя в своей поэме "Современники" Путилова под именем Ладьина: "… Все другие планы к черту! … …Наживаться воровством сродно подлому холопу!

В результате интриг из обещанных правительством 18 миллионов "авантюрист и расточитель казны" Путилов получил только 2 – их хватило лишь на строительство подъездной железнодорожной ветки. Но Николай Иванович не сдавался, вкладывая в строительство собственные средства, закладывая заводы, залезая в долги.

Ист. фото – humus.livejournal.com

Оборотный капитал скоро иссяк, а просьбы о новых кредитах в Петербурге встречали иронической усмешкой. Путилов мечется в поисках денег. Некстати подоспевший промышленный кризис в Европе отменил заказы на рельсы, и в январе 1876 года Николай Иванович оказался не в состоянии платить проценты банкам.

Над Путиловским заводом назначили государственную опеку, большая часть акций завода отошла Госбанку. Русский инженер, промышленник и журналист Василий Полетика с горечью писал в своем письме к Путилову: "Вы все радеете за государство. Всё спасаете его, а зачем?.. А государство не хочет, не нужно ему этого. … погубят они вас".

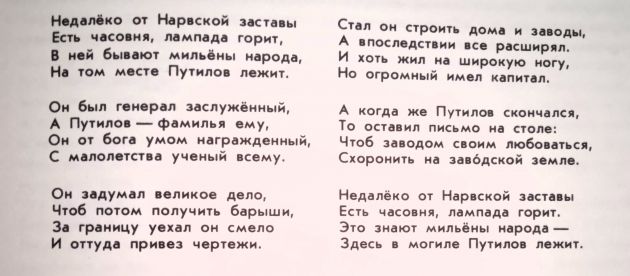

Когда личные долги олигарха превысили 4 млн, кредиторы подали на Путилова в суд. В реальности замаячила долговая тюрьма, и сердце заводчика не выдержало. 18 апреля 1880 года, в канун Пасхи, Николай Иванович Путилов скончался от инфаркта, завещав, чтобы его похоронили не на кладбище, а в новой часовне на дамбе Морского канала, откуда были видны его завод и строящийся порт. Это не было в традициях православия, но, очевидно, чувствуя вину перед покойным, необычную просьбу удовлетворили.

Уникальный случай, когда "буржуй"" становится героем фольклора, о нем слагают жалостливую народную песню. Ист. фото – из архива автора.

Похороны собрали тысячи людей. От квартиры, которую Путилов арендовал по адресу ул. Большая Конюшенная, 9 (у "российского Круппа" не было ни своего имения, ни своего дома), до места погребения (почти 20 километров) гроб несли на руках рабочие его завода.

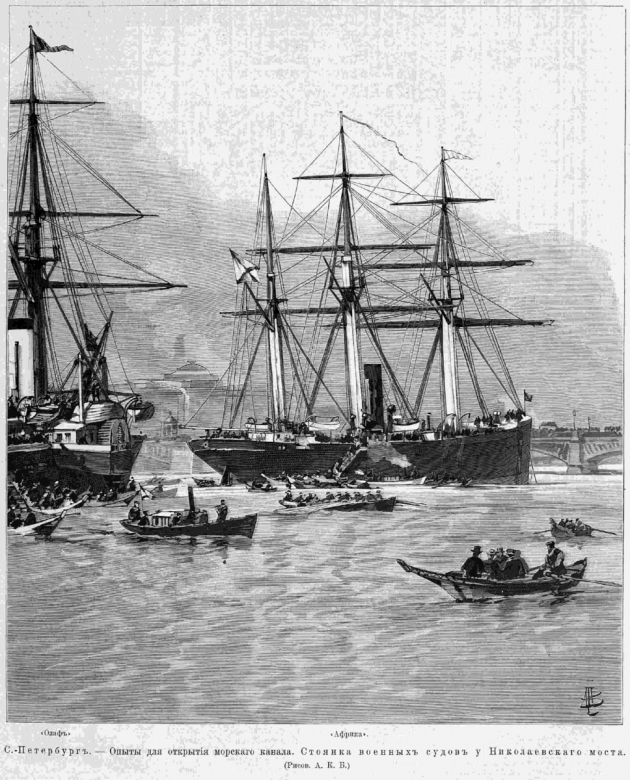

А 5 лет спустя, 15 (27 по новому стилю) мая 1885 года в Санкт-Петербурге был торжественно открыт Морской канал, обеспечивший проход крупнотоннажных судов в новый Морской торговый порт, который стал крупнейшим в Российской империи. Построенный по проекту Путилова и в основном на его собственные средства уникальный, проложенный по дну мелководной Невской губы многокилометровый канал, многократно с тех пор углубляемый и расширяемый, позволяет и по сей день океанским кораблям подходить к причалам на Гутуевском острове.

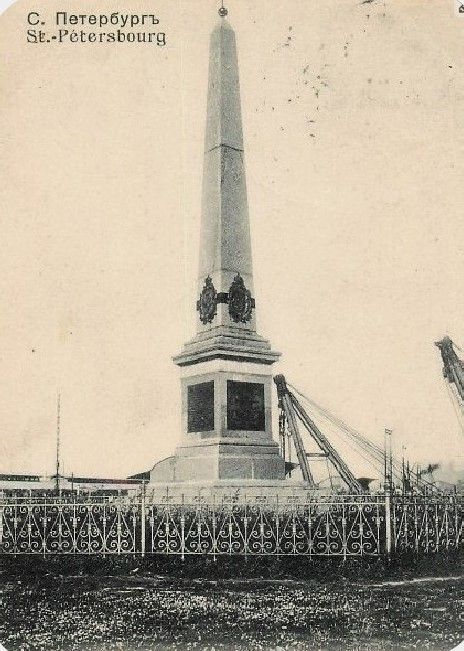

Обелиск в честь открытия Морского канала открытый. Исчез в 1951 году. Ист. фото - pastvu.com

В сентябре 2009 года проезд, сформировавшийся вдоль жилых домов Канонерского острова по берегу Морского канала, получил имя Путиловская набережная. Хоть что-то.