В голове не укладывается, но великое сердце Кутузова исчезло. Есть флакон в спецхране, потому что серебряный. Загляните вместе с 47news в гроб к фельдмаршалу.

Череп беспокойного аварца Хаджи-Мурата хранится в Кунсткамере, голова лихого петроградского налётчика Лёньки Пантелеева - на кафедре криминалистики юрфака СПбГУ, а сердце военного гения Михаила Кутузова накрыто легендой. Мол, оно находится в могиле полководца. "Сердце Кутузова" - это ведь тоже код.

Петербургский врач Илья Шурыгин на семиста страницах плотного текста уместил анализ самых спорных эпизодов биографии Кутузова. Его книга так и называется: "Ранения и смерть фельдмаршала Кутузова". Автор не метит в "профессиональные историки", для него это ещё и личная история. Его дед Яков Шурыгин трудился хранителем в музее и был первым, кто ознакомился с актом вскрытия кутузовской могилы, из того самого, непростого 33-го.

Автор книги "Ранения и смерть фельдмаршала Кутузова" Илья Шурыгин

47news с позиции любознательного дилетанта спросил у пытливого медика, а сам-то он как дошёл до гробовой плиты. Конечно, и как представителя массмедиа, и как обывателя, корреспондента в первую очередь интересовало то самое кутузовское сердце. Задача стояла непростая: спрессовать два века истории до объёмов статьи, посильной нынешнему племени. Тут же не просто "ЖЗЛ", но и смерть замечательного человека.

- Илья, смотрите, трудно зайти в книжный и не найти книгу про Кутузова или 1812-й год. В каждом крупном городе — улица, памятник, станция метро. Вас-то, врача, в эти "схватки боевые" что потянуло? Что нового вы могли написать?

- Скажу больше: первое описание жизни Кутузова напечатали уже через несколько месяцев после смерти. Следом - ещё несколько. И у нас, и за рубежом. Но все эти ранние биографии содержали немало грубейших ошибок. И вплоть до нашего времени эти работы переписываются историками: так ошибки из прошлого перетекают в настоящее.

Я поставил перед собой задачу разобраться с несколькими спорными эпизодами кутузовской биографии. Как? С помощью надежных архивных данных. Несколько лет работал над темой в восьми архивах, над немецким готическим шрифтом со словарём сидел. Нашёл несколько совершенно уникальных, не известных ранее, документов. Открытий становилось всё больше, тема разрасталась. В итоге получилось и про три ранения, и про смерть Кутузова, и про судьбу его останков.

- А я рассуждаю, как репортёр. Мне кажется, что моему коллеге из 19 века было проще писать о Кутузове, чем вам. Они же были людьми одной эпохи — по одним улицам ходили, одним воздухом дышали. А вы им через два века: "В первых же биографиях — грубейшие ошибки".

- Я не считаю, что эти ошибки появились умышленно. Но судите сами: Филипп Мартынович Синельников — первый биограф Кутузова. Инициатива по сохранению памяти исходила от вдовы фельдмаршала - Екатерины Ильиничны. А исполнителю – всего 24 года от роду. Это молодой чиновник Синода, который никогда не занимался историческими исследованиями. Пером владел, но, так скажем, как борзописец. Шеститомную биографию героя написал за полтора года. И в этот же период сумел сочинить полтора десятка поэм, перевести несколько трудов немецких историков. Что это? Фантастическая работоспособность или литературная плодовитость? Можно ли тут говорить о достоверном и выверенном жизнеописании?

- Хорошо, допустим, этот плодовитый Синельников каким-то образом урвал "заказ" и за полтора года сдюжил шесть кутузовских томов. Но на тех же похоронах фельдмаршала наверняка присутствовали журналисты, а у них задача — выуживай сенсационное.

- Это сегодня похороны известного человека — богатая жила для СМИ. Нам непросто понять, что тогда, в начале XIX века рассказывать о подобных вещах считалось неприличным. Если вы поднимете номера "Санкт-Петербургских ведомостей", "Сына Отечества", других газет и журналов того времени, то обнаружите лишь краткое описание церемонии похорон Кутузова. Подробности - кто ронял слезу над гробом, где лежало сердце полководца и прочее — никто не описывал, это было не в традициях того времени.

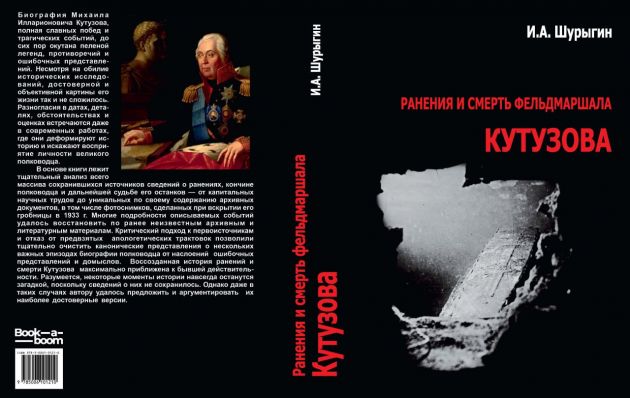

Фото - обложка книги "Ранения и смерть фельдмаршала Кутузова"

- А откуда тогда взялось предание, что сердце Кутузова было захоронено отдельно от тела - в городке Бунцлау на западе Пруссии, где, собственно, и умер герой? Про что-то такое чуть ли не в школе говорили...

- Это легенда из 1945 года. Советские войска идут на Запад, в феврале освобождают Бунцлау (ныне Болеславец в Польше, - прим.). Под городом деревенька Тиллендорф, а там старое кладбище. Наши солдаты замечают памятник, читают "Светлейшему князю Михаилу Илларионовичу Голенищеву-Кутузову-Смоленскому".

У меня от деда сохранилась газета из середины 50-х годов. Материал известного корреспондента Александра Гуторовича (он ещё Нюрнбергский процесс освещал). Гуторович пишет, что еще в 1945 году случайно узнал от военных историю, как наши солдаты, освободившие Бунцлау, обнаружили этот монумент, из любопытства копнули под него и вытащили "детский гробик". Он оказался пустым.

На основе этой находки политотдел 1-го Украинского фронта и создал легенду о сердце Кутузова. Оно, якобы, было захоронено отдельно от тела и теперь вдохновляет советские войска, идущие в Германию (дорога как раз вела на Дрезден). Легенда хорошо вписалась в контекст, пошла по передовицам газет и оказалась очень живучей, даже попала в Большую Советскую энциклопедию, причем - как факт, а не как версия.

- Сейчас бы точно сказали: "Работает пропаганда".

- В целом, так оно и было.

- "Детский гробик", который красноармейцы выкопали, его же явно не пустым закапывали?

- В нём были церемониально захоронены внутренние органы Кутузова, оставшиеся после бальзамирования. Но сердца среди них не было. Его отправили с телом в Петербург, в серебряном сосуде.

- А к чему вообще такие сложные траурные логистические цепочки выстраивать. Внутренние органы хоронят в Польше, тело везут в Петербург, а сердце в баночке...

- Попробуем месяцы сжать в абзац и не нарушить хронологию. Кутузов умирает поздним вечером 16 апреля 1813 года в Бунцлау. Известие о смерти полководца застаёт нашего императора Александр I в Дрездене. Его приказ — бальзамировать тело и вести в Петербург. Но для вестового из Бунцлау в Дрезден и обратно - это четыре дня пути. Врачи, не дожидаясь указания императора, выполнили вскрытие и бальзамирование тела уже на следующее утро.

Местный мастер Йенке сделал большой оловянный гроб — для тела, и маленький — для внутренностей, а забальзамированное сердце поместили в серебряную банку. Большой гроб с телом и сердцем накрыли стеклом и выставили для прощания. А "детский" с органами похоронили на кладбище в Тиллендорфе. Перед транспортировкой тело накрыли двумя листами металла, гроб закрыли крышкой и завинтили болтами. Конструкция интересная. Верхний лист можно было легко снять - для ухода за лицом.

Тронулись в путь в Петербург только через десять дней. Погоды стояли тёплые, а бальзамирование, судя по всему, оказалось неудачным. Да плюс ещё две недели, пока в Казанском соборе готовились к похоронам, гроб с телом полководца простоял в Стрельне. Про банку с сердцем, что лежала в изголовье, никто никогда не писал. Первым был мой дед.

- Вы второй раз деда упоминаете, ваша-то семейная история когда начинается?

- Мой дед, Яков Ильич Шурыгин, с середины 50-х годов ХХ века работал хранителем фондов в Музее истории религии и атеизма. В советские годы это учреждение и располагалось в Казанском соборе. Собственно, история храма и была темой его научной работы. Естественно, он начал изучать и могилу Кутузова. В фондах ему удалось найти акт вскрытия гробницы полководца из 1933 года. Я разбираю в книге этот эпизод и привожу факсимиле документа. В бумаге чётко написано: "Слева в головах обнаружена серебряная банка".

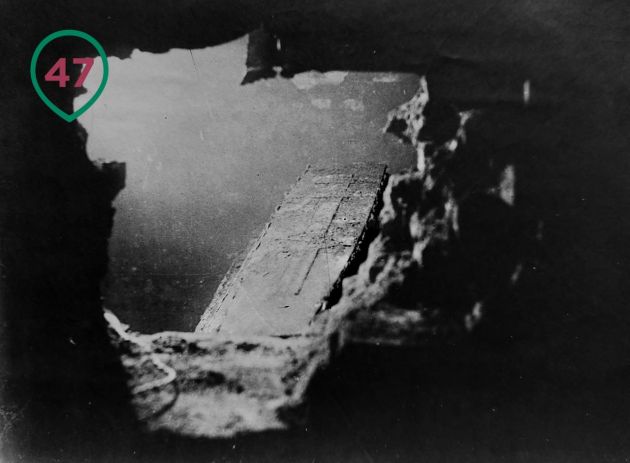

Фооснимки со вскрытия могилы Михаила Кутузова в 1933 году, архив Ильи Шурыгина

Тогда же был сделаны пять фотосников - известный факт, отраженный в акте. Эти снимки впервые приведены в моей книге. На одном из них достаточно четко виден череп Кутузова. На нём различимы следы ранений: рана в области правого глаза и разрушения нижней челюсти.

В свое время мой дед разыскал уникальный экземпляр биографии Кутузова, изданный в Бунцлау через два года после смерти полководца. Я перевёл и привожу в книге выдержки из нее - прекрасно задокументированные свидетельства очевидцев: "…тело великого человека с забальзамированным сердцем, помещенным в серебряный сосуд, увезли в Петербург".

- Почему после бальзамирования сердце решили в Россию с телом везти, а не похоронить вместе с другими внутренними органами? Может, завещание на этот счёт какое у Кутузова было?

- К сердцу всегда было особое отношение. Это не селезёнка, не печень, не лёгкие. Известно немало случаев, когда его сохраняли в отдельном сосуде. Вспомните других великих. Сердце композитора Шопена замуровано в колонне костёла Святого Креста в Варшаве, а сердце философа Вольтера хранится в национальной библиотеке Франции в Париже. А что касается завещания, так Кутузов не собирался умирать. Поначалу считали, что у него обычная простуда, что пару дней отлежится, и дальше — в поход. Поэтому завещания он не оставил.

- А зачем вообще понадобилось в 1933 году вскрывать могилу Кутузова, в соборе что, ревизия какая началась?

- Можно сказать, что и ревизия. В 1932 году в Казанский въехал Музей истории религии. А там в подвалах - 500 тонн картофеля от "Ленплодовоща" - сырость, вода. Всё это надо цементировать, штукатурить, ремонтировать. Видимо, перед большим ремонтом решили проверить состояние могилы Кутузова. А картошку в итоге вывезли в другой церковный подвал — в Александро-Невскую лавру.

- То есть гробницу вскрывали не из-за научного или исторического интереса, а так - пересчитать имущество, инвентарный номер поставить?

- Сам акт вскрытия — довольно поверхностный документ. Да, вскрыли, да нашли кости с остатками сгнившей материи, а слева от черепа — серебряная банка. Всё. Точка. Но больше ничего в гробу быть и не могло. Все ордена были сданы в Капитул, их судьбу я детально проследил по архивным документам и описал в книге.

Вот на фотографии — банка в изголовье. Согласно традиции, банку с сердцем оборачивали чёрной материей и перевязывали серебряным шнуром. Материя истлела, а шнур сохранился и отчетливо виден.

- А в банке то, что, сердце?

- Банка оказалась пустой. Я подробно этот момент в книге разбираю. При консервации сердца, скорее всего, использовали раствор сулемы. Видимо, она и вступила в реакцию с серебром, в итоге — появилось отверстие. Раствор вытек, сердце истлело.

Пустую банку отправили на хранение в фонд драгметаллов Музея истории религии. Там она и хранится до сих пор. Надо понимать, что сам факт вскрытия гробницы Кутузова не был официально засекречен, просто о нём не писали и не упоминали.

- А ведь кто-то же этот акт подписывал, за вскрытием должны были наблюдать члены комиссии, этапы вскрытия должны фиксироваться, - не простую же могилу потревожили?

- Официально комиссия — это пять человек. Четверо — музейное руководство, а пятый — представитель НКВД некий товарищ Бараздин. Мне ничего не удалось узнать о нём.

Но на вскрытии ещё присутствовал начальник специнспекции Ленсовета и помощник начальника ленинградской милиции Борис Сократилин. Потом, в 60-е, выйдя на пенсию, он начнёт раздавать интервью, в которых дойдёт до того, что чуть ли не сам Киров (первый секретарь Ленинградского обкома ВКП(б), - прим.) лично поручил ему эту могилу вскрывать. Ерунда, конечно.

Сократилин же пригласил на вскрытие от "Красной газеты" Александра Финна, известного криминального корреспондента. Я пересмотрел все его публикации в газетах того времени — ничего о гробнице. Опять же, официального запрета нет, но тема прикрыта.

- А что вы про этого Сократилина так, может его взаправду Киров лично отправил в Казанский собор могилу вскрывать?

- Мне удалось восстановить биографию этого персонажа. Он, кстати, жил в соседнем со мной доме. А когда в 33-м вскрывали гробницу Кутузова, не было Кирова в Ленинграде. Почти три месяца город без него жил. Зато в 20-е годы этого же Сократилина уже ловили на том, что он врал про своё знакомство с Дзержинским. То есть личность, явно склонная к фантазиям.

А потом, на пенсии, он, как ветеран органов, дал на тему вскрытия кутузовской могилы несколько больших интервью. Видимо, славы захотел. Например, в передаче на Ленинградском радио первая часть — это запись рассказа моего деда, а вторая — воспоминания Сократилина. Затем интервью в одной из центральных газет, потом на всю страну прогремел в "Огоньке". Вот только в показаниях товарищ путался. В итоге дошёл до того, что стал описывать мундир и сверкающие ботфорты фельдмаршала. Такой вот свидетель.

- Мне кажется, что для обывателя - скажем, выпускника советской или российской средней школы - ваш рассказ досаден. Не существует, получается, уже никакого сердца Кутузова, его физически нет, оно испарилось.

- Дело в том, что во многом благодаря "сердцу" вся эта кутузовская тема до сих пор так живо обсуждается. Из него в своё время был сделан символ, растиражированный на всю страну. Например, никто не задается вопросом, где находится сердце Ленина или Сталина. Такой темы в публичном пространстве нет и никогда не было. А фигуры эти будут покрупнее Кутузова. Просто никому не пришло в голову превратить их сердца в символы.

- Вашу книгу наверняка заметили в Государственном музее истории религии (учреждение покинуло Казанский собор в 2000-м году)?

- Я знаю, что несколько человек, прочитавших мою книгу, обратились с вопросами в дирекцию. Музей не отрицает, что сосуд находится в фонде драгметаллов, но относится к этой истории совершенно спокойно. Они же ничего преднамеренно не скрывали. Банкой, в которой когда-то покоилось сердце Кутузова, никто никогда не интересовался, а сам музей не поднимал эту тему.

Да и, если откровенно, то какой смысл в этом предмете? Только мемориальный. Теперь это просто сосуд, связанный с определёнными историческими событиями. Никакого идейного, пропагандистского смысла он уже не несёт.

- А если бы Музей религии решил показать эту реликвию народу? Вы только представьте афишу выставки: "Банка, где находилось сердце Кутузова"?!

- Вы рассуждаете как человек XXI века, к тому же, работающий в СМИ.

- А может, стоит еще раз гробницу вскрыть под видеокамеры?

- Для начала надо задать вопрос: "Зачем?" Из простого любопытства такие вещи не делаются, это точно не основание. Не забывайте, что мы говорим об одной из святынь нашей истории, которая требует соответствующего к себе отношения. Вот в Петропавловском соборе вскрывали гробницу императора Александра III для того, чтобы получить генетический материал для идентификации останков Николая II. Но тогда имелась ясная цель, было возбуждено дело, работала прокуратура.

С другой стороны, за советские годы внешний облик гробницы сильно изменился. Её и в наводнения затапливало. В каком состоянии оставили могилу в 1933-м после вскрытия? Я думаю, что в очень плохом. В те годы ребята не церемонились. Привести в порядок гроб, сделать гидроизоляцию погребальной камеры и в рамках этой исторической реставрации осмотреть останки Михаила Илларионовича – это, хотя бы, понятные цели. Разумеется, встанет вопрос о принадлежности гробницы, о финансировании работ, об этической стороне, и т.д.

- Правильно ли я понимаю, что если бы не вы, то вполне мог найтись другой неравнодушный к отечественной истории, кто смог пройти, пусть и непростым, но схожим с вашим, архивным путём?

- Вряд ли. У него же не было деда — музейного хранителя, который исследовал тему вскрытия гробницы Кутузова и рассказал об этом своему внуку.

Кстати, в 1967-м году мой дед написал статью на эту тему в "Военно-исторический журнал". Спустя почти шесть десятилетий в развитие той же кутузовской темы, под той же фамилией вышла книга его внука. Вот такой привет из прошлого.

- Получается - всё, тема останков Кутузова закрыта?

- Для меня. Однако в биографии Кутузова еще остаются белые пятна.

47news связался с Государственным музеем истории религии и спросил у заведующего отделом научно-методической работы Владимира Безродина о судьбе флакона, в котором было законсервировано сердце Кутузова. Собеседник ответил, что с работой Шурыгина пока не ознакомился, а так, - да, всё верно: баночка - есть:

- Если отталкиваться от фактов, то да, на учёте в Музее истории религии есть такая единица хранения, как серебряная баночка. Это часть музейного фонда Российской Федерации. Официальное название - "Баночка, в которой было сердце Кутузова". Сердца, конечно, в ней никакого нет. Но можно считать, что это спецхран, так как всё-таки баночка серебряная. Сердца, конечно, в ней никакого нет. Публично этот экспонат не выставлялся, так есть определённые вопрос. Скажем так, вопросы к акту вскрытия (могилы Кутузова 1933-го года, прим. 47news) и к другим реалиям нашей жизни.