Чтобы не покупать у американцев права, на афишах писали: "Сегодня зарубежный фильм". Это не про санкции, а билеты - сметали.

Когда в апреле 1945 года наши войска взяли пригород Берлина — Бабельсберг, в зоне советской оккупации оказался центр киноиндустрии третьего рейха. Спецпротокол Ялтинской конференции позволял Советскому Союзу включить в долю своих репараций "культурные продукты", и вскоре в Бабельсберг прибыла делегация комитета по делам кинематографии при СНК СССР и провела инвентаризацию фильмохранилища. Для отправки в Союз отобрали более 6 тысяч лент, причем собственно "трофейных" - немецких, итальянских, австрийских – около 400. Остальное – американская, английская, французская кинопродукция.

От названия берлинского пригорода пошло прозвище Геббельса, курировавшего все кино – "Бабельсбергский бычок". Легендарная студия Babelsberg, где были созданы такие классические фильмы, как "Голубой ангел" с Марлен Дитрих и "Метрополис" Фрица Ланга существует и в наши дни. Современное фото (2015). Ист. фото - variety.com

Спецгруз доставили в подмосковные Белые Столбы, в Госфильмофонд. Изредка коробки ворошили, чтобы показать ту или иную ленту большому любителю иностранного кино Сталину. Переводили для него индивидуально. Все изменилось после 31 августа 1948 года, когда вышло постановление политбюро ЦК ВКП(б) "О выпуске на экран заграничных фильмов из трофейного фонда".

Музыкально-биографический фильм об Иоганне Штраусе "Большой вальс" (1938; три номинации на "Оскар") достался нам в качестве трофея на территории восточных областей Польши, отошедших к СССР в 1939 году. Это был один из самых любимых иностранных фильмов Сталина. Ист. фото - cartelesmix.es

До войны кино в СССР являлось прибыльнейшей отраслью, занимая 2 место по объему наполнения госбюджета (на первом традиционно шла спасительница еще царских бюджетов - водка). Но быстро вернуть довоенные возможности не получилось, так что сороковые годы для нашего кино – это период малокартинья. Так, например, на всех киностудиях страны в 1949 году было создано 16 фильмов, а в 1951 – и вовсе 9. И тогда руководство страны приняло решение о запуске в прокат иностранных картин.

Расчет оправдался

Поставленная перед Министерством кинематографии цель "обеспечить в течение 1948-1949 гг. чистый доход государству от проката 50 заграничных кинофильмов на широком и закрытом экране в сумме не менее 750 миллионов рублей, в том числе 250 миллионов рублей по профсоюзной киносети", оказалась достижимой. На рекламу почти не тратились, – вместо нее трудилось сарафанное радио.

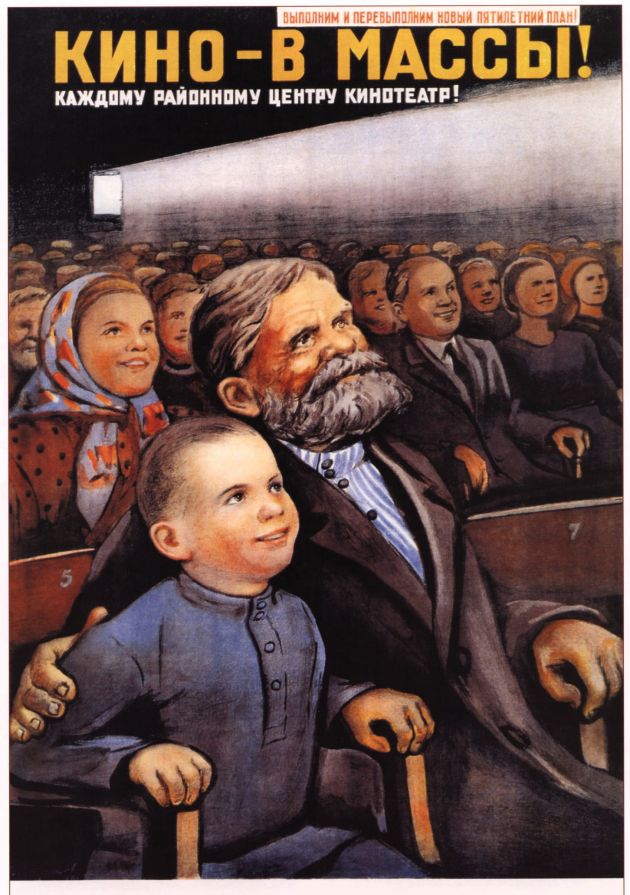

Советский плакат 1946 года. Ист. фото - gallllery.art

Постановление 1948 года разрешало выпустить 50 заграничных фильмов из трофейного фонда. Большинство из них – продукция сугубо развлекательно характера, часть предназначалась для широкого экрана, другая – для закрытого (дома культуры и творчества, рабочие клубы и проч.). Нетрудно догадаться, кто был первым зрителем и главным критиком этой полусотни.

Кстати сказать, Сталин не любил затянутых лент, потому порой они безжалостно сокращались. Показ каждой из полусотни лент предварял текст следующего содержания: "Этот фильм взят в качестве трофея после разгрома Советской Армией немецко-фашистских войск под Берлином в 1945 году". Традиционные титры, из которых зритель мог узнать, где была снята лента, кто ее авторы, фамилии актеров – отсутствовали. Зато вместо титров появилось сугубо советское ноу-хау: краткая поясняющая/разъясняющая аннотация. Дабы зритель сразу сориентировался, что в предлагаемом фильме показано хорошо и правдиво, а что - лживо и нетипично.

Четыре части трофейного "Тарзана" по посещаемости опередили в СССР отечественный "Незабываемый 1919-й" - этот ярчайший образец сталинианы 1951 года выпуска со знаменитым Михаилом Геловани в роли Вождя. Ист. фото - vintageshowbiz.com

Фильмы союзников называть трофейными было некомильфо

Чтобы не покупать у тех же американцев права на коммерческий прокат, на афишах писали лаконичное: "Сегодня зарубежный фильм". Во всем остальном редактировали ровно также, как и кинопродукцию поверженного врага: вырезали титры, убирали авторство, переозвучивали и перемонтировали в угоду идеологии, нередко кардинально меняя финалы.

Так, особо зверской редактуре подвергся фильм Френка Капры "Мистер Дидс переезжает в город". Номинированная в 1937 году сразу на 4 "Оскара", эта картина о судьбе провинциала, кому чистотой своей души удается победить безразличие большого города, в советской интерпретации стала рассказом о торжестве американского цинизма, где наивного простака сажают в тюрьму. На наши экраны лента вышла под характерным названием "Во власти доллара".

"Дилижанс" — один из немногих американских вестернов, попавших в советский кинопрокат. Шел в сокращенном варианте под названием "Путешествие будет опасным" и был заявлен, как фильм "о нравах буржуазного общества". Ист. фото - mungfali.com

Переименование – особая фишка трофейных фильмов

Надо учитывать, что изначально ленты переводили на свой лад немцы, а уже потом их названия истолковывали наши. Все это внесло такую путаницу, что только в наши дни стало возможным установить, что, к примеру, демонстрируемый в СССР фильм "Восточная сказка", заявленный в постановлении ЦК ВКП(б) как "Али-Баба и сорок разбойников", на самом деле - творение английского режиссера Уолтера Форда "Чу Чин Чао". А знакомая советскому зрителю "Девушка из Неаполя" у немцев называлась "Маддаленой", но вообще она - итальянская "Каста Дива" (1935). Классический голливудский вестерн "Дилижанс" Джона Форда переименовали в "Путешествие будет опасным", снабдив разъяснительным текстом: "В этом фильме рассказано о нравах американского буржуазного общества, о лицемерии и ханжестве, которые являются его отличительной чертой. Советскому зрителю нетрудно рассмотреть, что фильм неправильно показывает американскую колонизаторскую политику в отношении индейских племен". А вот трофейную экранизацию "Последнего из могикан" на советские экраны, напротив, не пропустили, потому как "быт и нравы индейских племен показаны искаженно, в духе нездоровой эротики".

В "17 мгновениях весны" Штирлиц приходит в кинотеатр на встречу со связником и смотрит "Женщина моих грез", от которой его уже почти тошнит. А вот для послевоенного поколения советских людей этот немецкий мюзикл 1944 года с кинозвездой третьего рейха Марикой Рёкк в главной роли, стал культовым. Переименованный в "Девушку моей мечты" фильм в наши дни считается негласным символом "трофейного кино". Ист. фото - zagorje.

Попасть на трофейное кино рядовому советскому человеку было непросто.

С раннего утра возле касс - столпотворение, к полудню билеты сметали. И тогда оставалась одна надежда – на перекупщиков, с ценами в 3-4 номинала. Брали, потому что заграничные мюзиклы, драмы и приключения, неожиданно ворвавшиеся в сознание советского человека, открыли неведомый доселе мир, где в одиночку можно построить личное благоустроенное и светлое будущее. А разглядывая интерьеры и пейзажи на экране, сопереживая главным героям, советские люди невольно еще и занимались самообразованием: знакомясь с биографиями Марии Стюарт, Рембрандта, Штрауса, Верди; получая представление об истории Великобритании, Франции, Китая; открывая для себя творчество Шекспира, Гюго, Дюма. Окунувшись в трофейное кино, советские мальчишки бросились играть в Тарзана, Робин Гуда, мушкетеров и грабителей почтовых дилижансов, а девочки учились чечётке, подражая звезде третьего рейха Марике Рёкк. То была короткая эпоха, о которой позднее поэт Иосиф Бродский напишет: "Я утверждаю, что одни только четыре серии "Тарзана" способствовали десталинизации больше, чем все речи Хрущева на XX съезде и впоследствии".

Эпоха трофейного кино продолжалась недолго

Ко второй половине 1950-х советское кино оправилось, вновь оказалось на взлете и легко, даже играючи, справилось с проблемой импортозамещения. А исполнившие свою миссию импортные "трофеи" отправились обратно на пыльные полки Госфильмофонда. С тем, чтобы лишь изредка, время от времени, появляться на людях в специализированных кинотеатрах повторного фильма или в учебных аудиториях, где готовили кадры для отечественного кино.